笹原健太 弁護士

2008年、慶應義塾大学法科大学院在学中に旧司法試験合格。

2010年に弁護士登録(第二東京弁護士会、63期)。

2013年に弁護士法人PRESIDENTを設立。

2017年に株式会社リグシー(現・ContractS株式会社)を設立。

【2023年最新】電子契約システム比較18選。選び方のポイントや注意点なども徹底解説!

クラウド上で電子署名や契約管理ができることで、ここ数年で導入社数が増え続けている電子契約システム。2023年1月時点で、何らかの形で電子契約を利用している企業の割合は約74%となりました*。

しかし現在導入を検討している方の中には、サービスによって機能が異なり価格も様々で、自社に合うサービスが分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では弁護士の笹原健太氏監修のもと、おすすめの電子契約システム18選から、電子契約を選ぶときのポイントや注意点、導入のメリットやデメリット、よくある質問などを紹介しております。導入をご検討されている方はぜひご覧ください!

※参考: 一般財団法人日本情報経済社会推進協会JIPDEC「企業IT利活用動向調査」結果

「電子契約を比較する時間がない」

「出来るだけ手間をかけずに電子契約を導入したい」

という方は、最短2分で自社に合う電子契約の診断ができるe-Contractを是非ご活用ください↓

この記事の監修者

目次

目次

電子契約とは?

電子契約とは?

電子契約とは、紙媒体での契約書に代わってインターネット上の電子データ(PDFファイル)に電子署名をして取り交わされる契約のことを指します。電子契約サービスの中には、契約の取り交わし以外に契約書の保管や契約書の作成をスムーズに行えるものもあり、自社の用途に合わせて最適なサービスを選択する必要があります。

電子契約は法的な効力はあるのか?

電子契約は法律によって有効性が認められています。

電子署名の法的有効性についての定めがある「電子署名法」の第3条では、「電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これをおこなうために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけがおこなうことができることとなるものに限る。)

がおこなわれているときは、真正に成立したものと推定する*1」という記述があります。

つまり「電子署名に本人性が担保されていれば、紙媒体での契約と同等の効果がある」という旨が定められております。

またこの「本人性」については、2020年9月4日に総務省、法務省、経済産業省の連名で発表された電子契約サービスに関するQ&A*で見解が示されています。

立会人型の電子契約サービスであっても「技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されている*2」

と認められる場合であれば、電子署名としての要件を満たすとされております。

この点に関しては電子契約サービス導入時に、念のため営業担当者へ質問しておくと良いでしょう。

※1 引用:e-Gov 法令検索 『平成十二年法律第百二号 電子署名及び認証業務に関する法律 第三条』

※2 引用:総務省 法務省 経済産業省 『利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A』

電子契約の仕組みと種類

電子契約では、「誰が」「何を」「いつ」署名したかを付与する電子署名とタイムスタンプで双方の合意を証明し、本人性を高めます。

また電子契約サービスには、どのような方法で誰が署名を行うかの違いによって「立会人型」「当事者型」の2種類のタイプに分けることができます。

立会人型

電子契約サービス事業者から、事業者名義の電子証明書と署名鍵を交付してもらい、事業者が立会人として署名する方式。手軽にコストをかけずに行うことができ、相手側のシステム導入の必要も無いが、当事者型に比べると証拠力はやや劣る。

当事者型(実印タイプ)

第三者である電子認証局から、本人の名義の電子証明書と署名鍵を交付してもらい、当事者本人が署名する方式。自社および取引先での手間はかかるが、より厳格な本人性が担保できる。

電子契約の選び方・ポイント

電子契約の選び方・ポイント

ここでは電子契約システムの選び方とポイントについて、順を追って紹介致します。

あくまでも一例ですが、電子契約を選ぶ際の参考にしてみてください。

①自社に合う電子契約のタイプをチェック

電子契約サービスには様々な種類のものが存在するので、1つ1つチェックしていくのは大変です。

そのため、まずは大きな括りで自社に合う電子契約のタイプをチェックしましょう。

以下に、電子契約サービスを6つのカテゴリに分類しました。この中から自社に合うタイプを探しましょう。

記事の後半で、それぞれのカテゴリに強みをもつ電子契約サービスを紹介しております。

リンクから確認することも出来るので、是非チェックしてみて下さい。

カテゴリ1 知名度、導入実績のあるサービス |

カテゴリ2 契約書の作成や管理も一括で行えるサービス |

カテゴリ3 紙の契約書もまとめて管理できるサービス |

|---|---|---|

カテゴリ4 大企業の導入実績・おすすめ度の高いサービス |

カテゴリ5 リーズナブルな価格で導入しやすいサービス |

カテゴリ6 導入~運用までのサポート体制が充実したサービス |

②自社の要件から電子契約サービスを選定

自社に合いそうなカテゴリが決まったら、まずはその中から3~5種類程度の電子契約サービスを選んでみましょう。このとき導入実績のあるサービスを1つ以上含めるのがオススメです。

次にサービス紹介資料を確認したり、電子契約サービスの営業担当者へのヒアリングを行い、自社での目的や必要条件を満たしているサービスかどうかを確認しましょう。

以下に、電子契約導入時によく重視されるポイントをまとめました。

業種・社外的に必須で守る必要がある(重視したい)ことは?

業種やビジネスモデルなどの理由から、法的効力を強く重視する必要がある場合、当事者型(実印タイプ)での締結が可能な電子契約サービスを選択すると良いでしょう。

立会人型を選択する場合でも、本人性をより担保したいという場合は、マイナンバーの活用などが出来ないか確認してみるのもおすすめです。

また、導入にあたって取引先側の手間をかけたくないという場合は、相手方の導入に費用がかからないものや、導入が不要なサービスを選択すると良いでしょう。

他にも、取引先に電子契約導入に対する信頼性を高める必要がある場合などは、合意締結照明書が発行できないかを確認するのも1つの手です。

ほかの解決策を提示してくれる場合も考えられるので、営業担当者に相談して対策を考えてもらいましょう。

社内的に必須で守る必要がある(重視したい)ことは?

まず、内部統制の面で自社の課題を克服できるような電子契約サービスを選択することが重要です。

API連携の可否や、情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策がどうなっているかを確認したり、未承認の契約書が誤って取引先に送られることが無いよう、

社内の承認フローに合わせてカスタマイズできるかどうかなどを確認できると良いでしょう。

また電子契約の導入が初めてで社内の普及に不安があるという場合は、導入~運用までのサポート体制、操作マニュアルの有無、UIの使いやすさなど確認するのがオススメです。

機能は電子契約だけで大丈夫か?

社内のDX化方針などを踏まえて電子契約サービスを選択することも重要です。

例えば法務管理ツールや契約書のAIレビューなど、これから導入を検討しようと思っている関連ツールがある場合、そういったツールとの連携ができるかを確認しておけると良いでしょう。

検討していない場合でも、外部連携充実度をチェックしておけると今後の活用の幅が広がります。

また電子契約サービスには電子締結以外に、契約書の作成・管理なども行える「マネーフォワード クラウド契約」のようなサービスや、

契約のライフサイクルをすべてカバーした「ContractS CLM」のようなサービスもありますので、自社での必要度合いに応じてチェックしておきましょう。

自社の契約書の平均発行部数で、価格はどれぐらいか?

サービスによって、課金形態が従量課金であったり固定料金であったり様々なので、自社の契約数に最適な料金形態の電子契約サービスを探しましょう。

例えば月々の契約数が多い場合、freeeサインのような固定料金のプランがあるサービスを選んだ方が安くすむ場合もあります。

サービスの営業担当者にお願いして、自社の契約件数で料金のシミュレーションを出してもらうと安心です。

その他

その他、懸念事項や実現したい内容はすべてまとめて、事前に営業担当者に相談しておきましょう。

導入後に認識と違ったという事にならないよう、どんな些細なことでも相談しておくのがオススメです。

また実際に使ってみて導入を検討したいという場合は、無料トライアルのある電子契約から始めてみるのも1つの方法です。

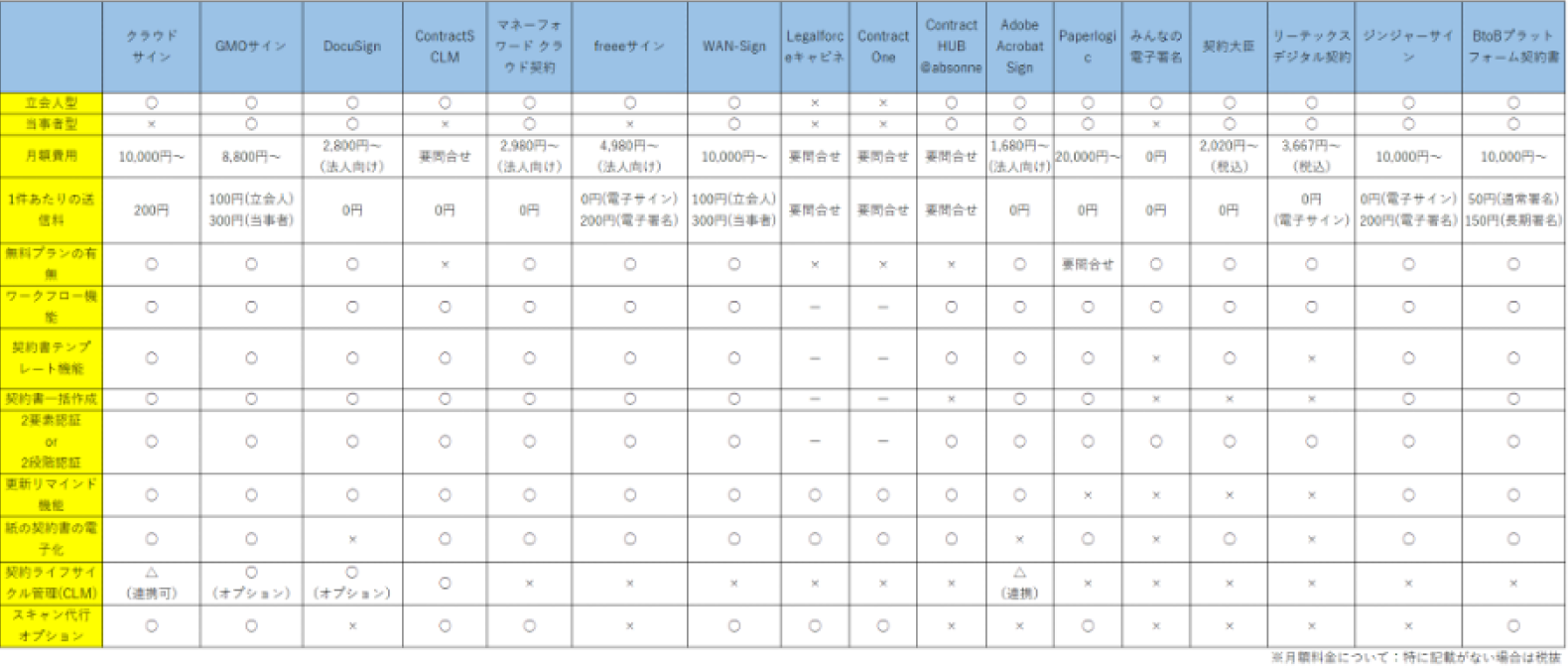

③比較表などでその他の機能面も考慮して、一番良いサービスを選ぶ

自社に最適な電子契約サービスが絞られたら、その他の機能面も考慮して一番良いサービスを選びましょう。下記に比較表を添付しておりますので、参考にしてみて下さい。

おすすめの電子契約サービス1:知名度、導入実績のあるサービス

おすすめの電子契約サービス1:知名度、導入実績のあるサービス

この章から、おすすめの電子契約サービスをタイプ別に紹介致します。

クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

画像出典:「クラウドサイン」公式HP

特徴

導入社数130万社以上を誇る、国内の電子契約サービスの中でも特に知名度が高いサービスです。

デフォルトの契約書テンプレートが充実しているだけでなく、自社で使用している雛形をアップロードして使用する事も可能です。

特定の雛形で複数の書類を一括作成する機能や、締結期間や締結先の企業情報を自動入力できるAI契約書管理機能など、様々な機能が網羅されています。

IPアドレス制限や、本人確認をより強化するための二要素認証など、セキュリティ対策も充実しています。

料金(税抜)

Lightプラン(最安プラン):月額10,000円+200円/件

(月5件、ユーザー1名まで使えるフリープランあり)

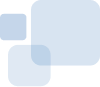

GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス)

画像出典:「GMOサイン」公式HP

特徴

2022年10月時点で190万社以上の事業者に利用されており、国内の電子契約導入企業数でNo.1*の人気を誇るサービスです。

メール認証による簡易な立会人型の契約だけでなく、電子証明書を利用する法的効力を強めた事業者型の契約にも対応しています。

フォルダ作成や文書検索、文書ごとの関連情報の紐づけ機能が備わっており、契約書管理にも適したサービスです。

また紙媒体の契約書などのスキャンするサービスも行っており、紙文書をPDF化してクラウド上で一元管理することが可能です。

オプションとして、APIによる外部サービスとの連携も充実している点も特徴の1つです。

*導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。

料金(税抜)

契約印&実印プラン:月額8,800円

+立会人型は100円/通、当事者型(実印タイプ)は+300円/通

(月5件、ユーザー1名まで使えるお試しフリープランあり)

DocuSign(ドキュサイン)(DocuSign Inc.)

画像出典:「DocuSign」公式HP

特徴

Docusignは国内外で広く使われているサービスで、180か国100万社以上の企業が利用しています。

英語をはじめとした44言語以上での署名が可能なため、海外の企業との契約をする機会がある場合におすすめです。

管理画面はシンプルで、締結時も直観的に操作が出来るので分かりやすく、チャットや電子メールでやり取りすることなくプロジェクトを管理することが可能です。

またGoogleやMicrosoftのサービスをはじめとした400以上のアプリケーションと連携することが可能で、大企業の導入実績が豊富です。

料金(税抜)

Personal(個人向けプラン):月額1,100円(送信数は月5回まで)

Standard(法人向けプラン):月額2,800円~

(30日間の無料期間あり)

おすすめの電子契約サービス2:契約書の作成や管理も一括で行えるサービス

おすすめの電子契約サービス2:契約書の作成や管理も一括で行えるサービス

ContractS CLM(ContractS株式会社)

画像出典:「ContractS CLM」公式HP

特徴

ContractS CLMは、契約書の作成、締結、締結後の管理だけでなく、法務相談、契約書締結前の審査や交渉、

社内承認などを含めた契約にまつわる業務をワンプラットフォームで完結することができるサービスです。

契約情報が集約されるため、複数のツールを横断する必要がなくなり業務がシンプルになることで、企業のリスクマネジメントの強化に繋がるのが特徴です。

電子契約(電子締結)の部分では、ContractS CLMに標準搭載された電子契約に加えて、連携先のDocusignとクラウドサインの電子契約を利用することも可能なので、

取引先に合わせて使い分けることができます。

大手企業にも多く導入されており、フリーワードでの検索機能や、外部とのコメントのやり取りが可能な共有ルーム、

レビューの履歴管理など、かゆい所に手が届く機能も多く備わっております。

料金

Standard100(最安プラン):アカウント数100まで、年間契約数300件まで

金額は要問い合わせ

マネーフォワード クラウド契約(株式会社マネーフォワード)

画像出典:「Money Forward クラウド契約」公式HP

特徴

マネーフォワード クラウド契約は、承認、締結、契約書管理などをまとめて利用できる電子契約サービスです。

電子契約システムには、多者間での契約や契約書のテンプレート作成、進行状況の確認など、基本的な機能が揃っています。

また、商業登記申請書類・取締役会議事録の添付書類への電子署名も可能です。

さらに中規模~大企業向けのフル機能版では、他社電子契約での契約書やスキャンした紙の契約書をアップロードする機能があり、

電子・紙の契約書の一元管理が可能になります。

ワークフローの自由設定や契約更新日のリマインドなど、便利な機能が備えられている点も魅力です。

料金(税抜)

個人向けプラン:月額800円~(年額プラン)

法人向けプラン(30名以下の場合):月額2,980円~(年額プラン)

(無料トライアルあり)

freeeサイン(freee株式会社)

画像出典:「freeeサイン」公式HP

特徴

電子サインでの電子契約の場合、月額固定料金で利用できることが特徴的な電子契約サービスです。

契約書テンプレート登録機能や、契約終了日のリマインド通知や検索タグの設定機能など、契約管理機能も充実しています。

2要素認証や、電子メールに代わってSMSでの文書送信、また文書を送信・受信する際に画像などのファイルが添付できるなど、オプション機能が充実しています。

料金(税抜)

Lightプラン(最安プラン):月額4,980円(送信数は月50回まで)

Light Plusプラン:月額19,800円(送信数は無制限)

※電子署名で送信する場合、+200円/通

(月1件、ユーザー1名まで使えるお試しフリープランあり)

おすすめの電子契約サービス3:紙の契約書もまとめて管理できるサービス

おすすめの電子契約サービス3:紙の契約書もまとめて管理できるサービス

WAN-Sign(株式会社NXワンビシアーカイブズ)

画像出典:「WAN-Sign」公式HP

特徴

創業会社のNXワンビシアーカイブスでの4000社以上での書類管理実績に加え、官公庁・金融機関・医療機関・製薬業などの厳しいセキュリティ下での文書管理ノウハウを生かして、

GMOインターネットグループと共同開発された電子契約サービスです。

経済産業省による「スマートSMEサポーター認定制度」、クラウドサービスの安全・信頼性に係る「情報開示認定制度」など、様々な外部認定を取得しています。

電子締結は、メール認証による立会人型と、電子証明書を発行してより本人性を高める事業者型の2種類での締結が可能となっており、自社のみが認証局による電子証明書を発行する「ハイブリット締結」も可能です。

契約相手によって柔軟な選択ができる点が魅力です。

電子締結だけでなく、電子契約書と紙の契約書をWAN-Sign上で一元管理することも可能です。またオプションで、

既存の紙媒体での契約書のスキャン代行サービスもあり、データ化が完了した契約書は倉庫(情報管理センター)で保管することもできます。

料金(税抜)

有料プラン:文書データ管理料 月額10,000円(5000件ごと)

+立会人型は100円/通+当事者型は300円/通

(立会人型10通/月 当事者型3通/月の無料プランあり[電子証明書の発行は有料])

Legalforceキャビネ(株式会社LegalOn Technologies)

画像出典:「Legalforceキャビネ」公式HP

特徴

AIが契約書の情報を読み取ってデータ化することで、自動で更新期限を計算してメールでリマインドしたり、

契約書の条文検索などを可能にした契約書管理システムです。

当事者名や契約開始日・終了日も自動で抽出され、契約書の更新漏れ・解約漏れを防止します。

管理台帳も自動作成され、Excelファイルでのダウンロードも可能です。

それぞれの契約書への担当者割り当てや閲覧権限の設定できるため、部署を跨いだ全社での利用にも適しています。

電子締結は、GMOサインなど外部電子契約サービスとの連携が必要ですが、連携することで紙・電子の両方の契約書を一元管理することが可能です。

料金

導入初期費用+月額ライセンス費用(要問い合わせ)

Contract One(株式会社Sansan)

画像出典:「Contract One」公式HP

特徴

Contract Oneは、過去の紙の契約書を含む全ての契約書をデータ化して、クラウド上で管理できるサービスです。

あらゆる契約書を一元的に見える化することで、リスクマネジメント体制を強化することができます。

また、紙での契約書の印刷・製本から押印・送付、スキャンによるデータ化まで代行してくれるオプションサービスがあり、

原本の物理的な保管までContract Oneが対応してくれるため、自社のペーパーレス化を進めたい場合におすすめのサービスです。

電子契約の締結にはGMOサインやクラウドサインなどの電子契約サービスとの連携が必要です。

料金

要問い合わせ

おすすめの電子契約サービス4:大企業の導入実績・おすすめ度の高いサービス

おすすめの電子契約サービス4:大企業の導入実績・おすすめ度の高いサービス

Contract HUB@absonne(日鉄ソリューションズ株式会社)

画像出典:「Contract HUB@absonne」公式HP

特徴

契約書をはじめ、見積書から発注書・請求書に至るまであらゆる文書の電子化に特化した電子契約・取引サービスです。

大量取引に対応した文書管理機能や、進捗管理機能、ワークフロー管理機能などが充実しているので、大企業向けのサービスといえます。

実際にITRの調査でも、従業員規模1000名以上の大企業における導入シェアで、電子契約サービス市場で7年連続No.1を獲得しています。

Contract HUB@absonneを運営する日鉄ソリューションズは、2013年から電子契約・取引サービスを開始しており、

業界のパイオニア的な存在としての知識や柔軟性が魅力の1つです。

サービスを提供するサーバーやネットワーク機器の管理対策も厳重で、安心感の強いサービスです。

料金

要問い合わせ

Adobe Acrobat Sign(アドビ株式会社)

画像出典:「Contract HUB@absonne」公式HP

特徴

モバイルからPDF文書へのアクセスが可能で、署名まで行うことができる点が特徴的です。

グローバル企業を含む多くの企業に利用されており、世界各国のコンプライアンス要件に対応した電子契約サービスです。

データへのアクセス履歴を残すことが出来るため、業務の可視化が容易に行えます。

法人向けのプランでは、MicroSoft 365の各種アプリケーションとの連携が可能で、上位のプランではSalesforceなどとも連携できます。

料金(税抜)

個人向けプラン:月額1,380円~

法人向けプラン:月額1,680円~

paperlogic(ペーパーロジック株式会社)

画像出典:「paperlogic」公式HP

特徴

Paperlogicは、立会人型と当事者型の電子署名を契約相手によって使い分けることができるサービスです。

固定料金で従量課金がないため電子署名やタイムスタンプに制限が無く、月々の契約数が多い企業におすすめです。

契約書以外にも稟議書や取締役会議事録などの文書の電子化にも対応しており、大企業の内部統制強化に最適なサービスです。

料金(税抜)

単一プラン:月額20,000円~(オプション追加により増額)

おすすめの電子契約サービス5:リーズナブルな価格で導入しやすいサービス

おすすめの電子契約サービス5:リーズナブルな価格で導入しやすいサービス

みんなの電子署名(株式会社ベクター)

画像出典:「みんなの電子署名」公式HP

特徴

月額基本料ならびに新規文書作成・送信費にかかる料金が0円で、一年以上経過した文書にのみ料金が発生する事が特徴的なサービスです。

アカウント内のユーザーを無制限に作成することが可能で、機能制限も無く、サービスを使う人全員が全ての機能を使うことができます。

取り扱い文書がPDFファイルのみではあるものの、不正な通信の遮断を行うIDS/IPSや暗号化による保存機能など、

最高水準のセキュリティとバックアップ体制が整えられているのが魅力です。

一般的な電子契約と同様に電子帳簿保存法にも対応しており、契約相手にサービス導入の必要もないため、はじめての電子契約におすすめです。

料金

初期費用・月額基本料0円

一年以上経過した文書1通あたり月額11円(550円単位での支払い)

契約大臣(株式会社TeraDox)

画像出典:「契約大臣」公式HP

特徴

月額2000円代から始めることが可能な電子契約サービスで、個人事業主のユーザーや中小企業の利用におすすめです。

時期によってプランを変更することもできるので、無駄なく導入することが可能です。

雇用契約書や入社時誓約書などに使用されるような「いつ」締結されたかのみを証明するタイムスタンプで付与される電子サインであれば、

無料で利用可能です。

「いつ」「誰が」締結して、契約書の送信を行ったかを証明するタイムスタンプが付与される立会人型の電子署名を利用する場合は、

1通につき220円の費用が発生します。

料金

スタータープラン(送信上限10件):月額2,020円(税込)~

ベーシックプラン(送信上限50件):月額6,050円(税込)~

(送信上限1件のフリープランあり)

リーテックスデジタル契約(リーテックス株式会社)

画像出典:「リーテックス デジタル契約」公式HP

特徴

リーテックスデジタル契約は、受注・請求・電子記録債権での決済までに対応した中小企業~中堅企業向けのサービスです。

初期費用0円かつ定額制となっており、価格も月額3667円(税込)~と業界でも高いコストパフォーマンスを誇ります。

リーテックスデジタル契約は厳重な本人確認、二要素認証、記録事項証明書の発行などによる法的安全性が高いのが特徴です。 また導入から現場への浸透までのサポート体制も充実させており、電子契約の初めての利用にもおすすめです。

料金

シンプルプラン(最安プラン):月額3,667円(税込)~

(送信数360回/年 容量100GBまで)

(契約発信5件 容量1GBまでのフリープランあり)

おすすめの電子契約サービス6: 導入~運用までのサポート体制が充実したサービス

おすすめの電子契約サービス6: 導入~運用までのサポート体制が充実したサービス

ジンジャーサイン(株式会社jinjer)

画像出典:「ジンジャーサイン」公式HP

特徴

契約締結だけでなく、書類作成、ステータス管理、保管など様々な機能が使えるサービスです。

締結に時間を要しているもののリマインド通知など、締結漏れに対する管理も充実しています。

またサポート体制が充実しており、プロフェッショナルが導入~運用まで最善の解決方法や運用方法を提案してくれるので、

初めて電子契約を導入する方にもオススメの電子契約です。

他にも、使用回数の多い契約書をテンプレートにできるので、スムーズな書類作成が可能です。

またテンプレートごとにワークフロー(社内の稟議フロー)を設定しておく事ができるため、契約のたびに設定する必要がないのも魅力の一つです。

料金

ライトプラン(最安プラン):初期費用50,000円+月額10,000円(税抜)+200円/通(税抜)

(14日間の無料トライアルあり)

BtoBプラットフォーム契約書(株式会社インフォマート)

画像出典:「BtoBプラットフォーム契約書」公式HP

特徴

シリーズ累計85万社以上の利用企業を誇るBtoBプラットフォームシリーズの電子契約サービスです。

電子帳簿保存法に対応しており、最大5社間の電子契約締結が可能です。電子締結機能以外に、文書管理機能やワークフロー機能も利用できます。

通常の契約書だけでなく、賃貸借契約書、NDA(秘密保持契約書)、納品書・発注書・注文書など、様々な文書に対応しているのが特徴的です。

また不正アクセスへの対策や24時間365日のシステム監視など、セキュリティ体制が充実しており、さらにセキュリティ強化のオプションも用意されています。

電子契約は電子証明書を発行して締結を行う形式のため、より強固な本人性が必要とされる業界でおすすめのサービスです。

取引先は無料会員で各種機能を利用することができる点も特徴的です。

料金

シルバープラン(最安プラン):月額10,000円~+通常署名50円/通、長期署名150円/通

(電子契約5件/月、電子保管3件/月まで使える無料プランあり)

GVA manage(GVA TECH株式会社)

画像出典:「GVA manage」公式HP

特徴

GVA manageは、契約書のリーガルチェックなどの法務案件を管理するサービスです。

外部電子契約サービスと連携することで、契約書のリーガルチェック~電子契約までを一続きに行うことができます。

また同じ会社のサービスであるGVA assistと連携することで、AIによる契約書レビューも利用可能です。

法務関連の業務もまとめて管理したいという方におすすめのサービスです。

料金

要問い合わせ(無料デモあり)

電子契約導入のメリット

電子契約導入のメリット

この章では、電子契約を導入するメリットをご紹介致します。

コスト削減

収入印紙税や郵送費が不要になるだけでなく、製本や印刷・押印などの契約業務に伴う人件費の削減にも繋がります。 またペーパーレス化で、契約書を保管するための費用やスペースも削減できます。

締結までのスムーズさ

電子契約ではオンライン上で契約の締結を行うため、パソコンやスマートフォンがあればどこでも締結することが可能です。 押印のために出社したり、郵送後に取引先から契約書が返送されるのを待つ必要もなくなり、締結までをスムーズに行うことができます。

契約業務効率化・コンプライアンスの強化

紙で保管しなくなることで、必要な契約書が見つからなかったり無くなってしまったりする心配がなくなります。

web上で管理できるので、所在地に関係なくどこからでも閲覧ができて、目的の契約書の検索も容易です。

また電子契約は、電子署名とタイムスタンプをもって「いつ」「誰が」「どこで」契約を行ったかを保証するので、

なりすましや契約書の改ざんを防ぎます。システム上で権限管理やワークフロー管理を行うこともできるため、内部統制の強化にもつながります。

電子契約を選ぶときの注意点

電子契約を選ぶときの注意点

ここでは、電子契約を選ぶときの注意点を一覧でまとめました。導入時に確認しておくのをオススメ致します。

導入後の社内への浸透にあたって

紙媒体から電子での契約に代わることで、ワークフローに多少の変更が避けられないですが、社内の契約承認フローにカスタマイズできる電子契約を選ぶなど、

基本的なところは変えずに済むものを導入するのが理想です。また従業員の使いやすさを考えると、

社内では使わない機能がたくさんあって操作が難しいものなども避けるのが無難でしょう。

「jinjer sign」のような、導入から社内での浸透にあたってサポート体制を強化している電子契約を選ぶのも1つの手です。

取引先への対応

電子契約システムの導入には、取引先(特に電子契約を利用する上での主要な取引先)の理解・同意が不可欠です。 取引先が、まだ電子契約を利用したことが無いという場合は、電子契約の法的有効性やメリットなどについて説明するのが良いでしょう。 必要であれば、操作方法のレクチャーなどを行うことも重要です。

また、電子契約によって取引先の手間も変わってくるので注意が必要です。

メール認証によって本人確認を行う「立会人型」の場合、メールの送受信だけで契約完了する場合がほとんどですが、

より強固な本人性を担保する「事業者型」の場合は、相手方でも電子契約システム導入手続きの必要があり、さらに電子証明書の発行にも費用がかかるので注意が必要です。

電子化できない契約書もある

契約書によっては電子化できない場合も存在します。

まず、契約書を公正証書として作成する場合は、電子化する事はできません。

その他にも任意後見契約書、事業用定期借地権設定契約書などは公正証書によらなければならないと法律で決まっているので、こちらも電子化が不可となっています。

まとめ

まとめ

不動産業や流通業、飲食業、建設業、製造業など様々な業界で導入が進んでいる電子契約システムですが、

実際に導入する際には自社の必要条件や目的、予算、セキュリティなどを考慮した上で最適なシステムを選ぶことが重要です。

また電子契約システムの導入後にも、社内への浸透や取引先への説明、契約フローの見直しなどが必要になる場合が多くありますので、この点も抑えておきましょう。

e-Contractでは、いくつかの質問に答えるだけであなたの会社に最適な電子契約を診断するサービスを展開しております。 自社の目的に合う電子契約システムを比較したいという方はぜひご利用下さい!

e-Contract運営事務局